La tradizione lettone dei canti

di Margherita Carbonaro

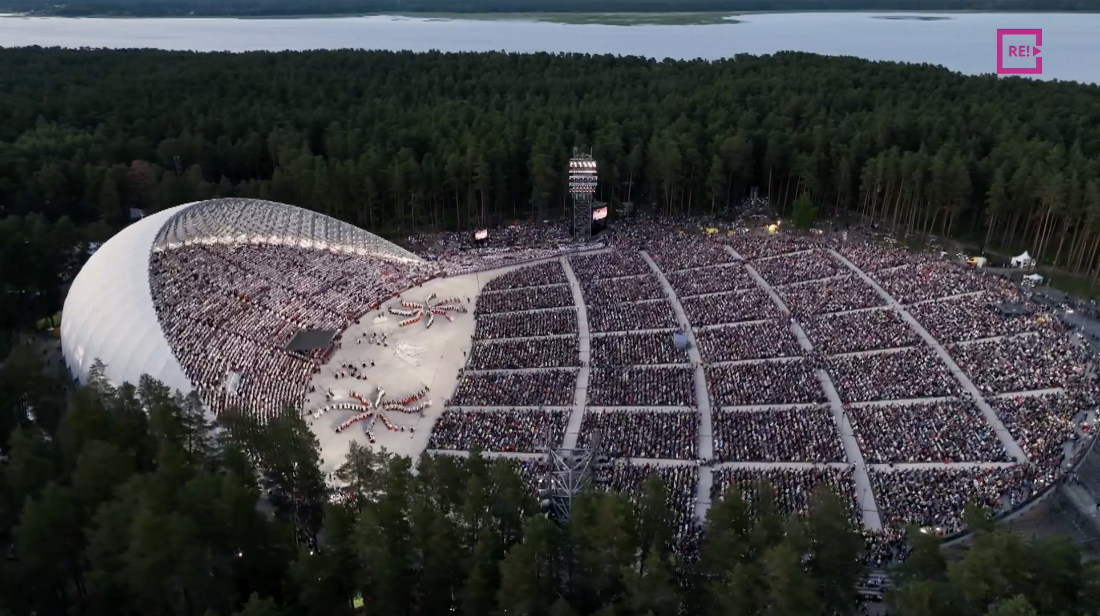

Immagine di copertina, fotogramma da “Song and Dance Festival Grand Finale”, Dziesmu un deju svētki 2023, fonte.

Cinque anni fa, nel 2018, ho viaggiato in treno da Riga a Mosca insieme a un piccolo gruppo di cantanti venute da Omsk, la seconda città siberiana per grandezza. Il loro coro aveva partecipato al festival lettone dei canti e tornavano a casa. In treno, perché il biglietto dell’aereo costava troppo. E in vagone aperto, perché gli scompartimenti chiusi costavano troppo. Avevano risparmiato per un paio d’anni, in modo da concedersi il viaggio in Lettonia. Due giorni e due notti di treno da Omsk fino a Mosca, più una notte da Mosca a Riga.

Tutte loro erano state deportate, o erano figlie di lettoni deportati in Siberia il 25 marzo 1949. Circa 45.000 lettoni erano stati caricati su vagoni chiusi perché inseriti nelle liste dei kulaki da trasferire forzatamente altrove. In maggioranza erano donne e bambini. Una delle signore di Omsk aveva un quaderno sul quale, in bella grafia, erano annotati il numero del vagone su cui aveva viaggiato a quel tempo da prigioniera e i canti cantati durante il tragitto. Il quaderno era stato evidentemente compilato molti anni dopo. Racchiudeva il ricordo nei confini tracciati sopra i quadretti delle pagine, ed era forse anche un modo per dare dignità a un’esperienza di cui per diversi decenni era stato meglio non parlare.

Davanti al tavolino fra le cuccette, imbandito di uova sode, pīrādziņi (panzerottini ripieni di cipolla e pancetta) e cetrioli, le signore mi hanno raccontato che ogni 25 marzo gli ex deportati lettoni di Omsk si riuniscono e piangono, e naturalmente cantano. Tutto questo lo raccontavano in russo, perché la lingua lettone si era ormai perduta. Pur piangendo deploravano comunque il fatto che l’Unione Europea avesse occupato – secondo le loro testuali parole – la Lettonia. E alla mia domanda: come, scusate, in che senso occupata? Ma certo, occupata. Come si risponde a un fatto ovvio, che solo la cieca propaganda occidentale – a cui io, nel caso specifico, ero sottoposta – mi impediva di riconoscere. Prima eravamo un solo paese, non c’erano frontiere. “Noi” eravamo “noi” in una maniera più semplice.

Sicuramente le signore di Omsk non sono venute a Riga quest’anno.

Immagine: fotogramma da “Song and Dance Festival Grand Finale”, Dziesmu un deju svētki 2023, fonte.

Ogni cinque anni in Lettonia si tiene il Dziesmu un dejo svētki, il Festival dei canti e delle danze che nel 2023 è arrivato alla sua ventisettesima edizione e al suo centocinquantenario. Dal 30 giugno al 9 luglio 2023 Riga ha ospitato parate, manifestazioni e concerti, ma anche momenti canori improvvisati di ogni genere. Dappertutto, in giro per la città, c’era gente abbigliata nei costumi tradizionali delle diverse regioni. I momenti culminanti della settimana sono stati la “guerra dei cori”, la grande performance di danza allo stadio Daugava e i due concerti all’arena di Mežaparks: Tīrums. Dziesmas ceļš (Il campo. Il cammino del canto) e Kopā augšup (Insieme verso l’alto).

La prima volta il festival si tenne nel 1873, quando il territorio dei tre stati baltici apparteneva all’impero russo (e gli sarebbe appartenuto fino alla rivoluzione del 1917, preludio all’indipendenza delle tre nazioni). Un’analoga celebrazione si era già svolta in Estonia nel 1869, mentre in Lituania si sarebbe dovuto aspettare fino al 1924.

Manifesto del Festival del 1910, fonte.

Manifesto del Festival del 1933

Se al primo festival del 1873 avevano partecipato mille coristi, nel 2023 i cantanti e i ballerini ufficialmente accreditati sono stati più di quarantamila. Ai cori e ai gruppi di danza attivi in Lettonia, che provano e si esercitano per partecipare ogni cinque anni al festival, si aggiungono i gruppi dei lettoni della diaspora, o meglio delle due diaspore: quella dei profughi che lasciarono il paese al termine della Seconda guerra mondiale; e quella degli emigrati durante gli ultimi vent’anni, dopo l’ingresso della Lettonia nella UE, partiti in cerca di un lavoro meglio pagato fuori dal paese. C’è anche un coro lettone che viene dall’Italia, si chiama Saule (sole).

Due fotografie del coro lettone proveniente dall’Italia, fonte.

Alle origini dei festival corali baltici c’è la tradizione del canto protestante, fortemente radicata nelle comunità locali specialmente moraviane (provenienti dalla Moravia) sin dall’inizio del XVIII secolo. Ed è fondamentale anche l’esempio delle “società corali” (Liedertafeln) sorte nel corso dell’Ottocento nei paesi di lingua tedesca. In quello stesso secolo, la nascita di un sentimento di identità popolare, e poi nazionale, lettone coincide temporalmente con l’opera di raccolta del folklore e in particolare dei canti tradizionali, le dainas (sulle quali vedi e il mio contributo sul numero di “The Passenger” dedicato ai Paesi baltici, Chi potrebbe contare ogni stella?). Le dainas raccolte nelle campagne vengono trascritte, catalogate, pubblicate, considerate incarnazione e veicolo del cosiddetto spirito popolare. Ora vengono cantate anche sul palcoscenico, diventano parte del repertorio dei Dziesmu svētki, insieme ad altri testi e musiche composti appositamente fin dall’inizio della tradizione del festival.

Uno di questi è Gaismas pils, “Il castello della luce”, che invito ad ascoltare più avanti. Il testo venne composto dal poeta Miķelis Krogzemis (1850-1879), noto con lo pseudonimo Auseklis: in lettone, la prima stella del mattino che nella mitologia baltica è anche una divinità maschile (fratello di Mēness, la luna, che è pure maschile; entrambi sono figli della divinità suprema Dievs). La poesia di Auseklis prende spunto da una leggenda curlandese che parla di un castello affondato in un lago che riaffiorerà alla luce solo quando qualcuno indovinerà il suo nome. E infatti il suo nome, confidato a una vecchia quercia, è Luce. Il che, tradotto, vuol dire: in passato, al tempo del Castello della luce, il popolo lettone era libero – e il Castello riemergerà quando il popolo otterrà nuovamente la sua libertà. Con la musica di Jāzeps Vītols (1863-1948), allievo di Nikolaj Rimskij-Korsakov, Gaismas pils fu eseguito per la prima volta al festival dei canti nel 1910, ed è il pezzo più frequentemente interpretato nella storia dei Dziesmu svētki. Gaismas pils, fra l’altro, è anche il nome della Biblioteca nazionale della Lettonia, inaugurata nel 2014.

Confesso che quando iniziavo a occuparmi di cose lettoni – perché pur essendo io stessa lettone per parte di madre sono cresciuta quasi totalmente a digiuno di tradizioni e usi del paese – guardavo con sufficienza e sospetto ai Dziesmu svētki. Mi pareva una manifestazione folkloristica di una nazione che compensava la propria piccolezza con un’esibizione di gigantismo. Ci vedevo un orgoglio nazionalista abbigliato in costumi tradizionali e coroncine di fiori sulla testa. Mi infastidiva un po’ l’immagine che i lettoni offrivano di se stessi: popolo di cantanti e ballerini. Faceva pensare all’immagine spesso imposta dalle etnie dominanti alle minoranze etniche: sorridenti e felici di ballare e cantare (a patto che non siano considerate minoranze terroriste, in quel caso meglio che invece di dedicarsi al canto e alla danza raccolgano cotone e pomodori in campi recintati). Il confine tra fierezza di sé e nazionalismo non è sempre chiaro, però bisogna guardarsi dal considerarlo varcato in ogni occasione. Che la lingua lettone, con i suoi due milioni scarsi di parlanti sparsi in tutto il mondo, non sia scomparsa nel corso della storia è quasi un miracolo che credo autorizzi una certa fierezza. Per chi vi partecipa, Dziesmu svētki è soprattutto festa, divertimento, preparazione e attesa che si prolunga per cinque anni. È un modo di stare con altre persone, di creare e intrattenere rapporti, ha un’indubbia funzione sociale. Nell’intervista pubblicata sul numero di “The Passenger” dedicato ai Paesi baltici, Aira Birziņa, nota direttrice di cori, insiste su quest’ultimo aspetto e sul considerare il festival una celebrazione e soprattutto un processo. Il festival non è solo la settimana in cui culminano il lavoro e la dedizione dei cinque anni precedenti, ma è anche tutto ciò che la precede: è quel lavoro e quella dedizione.

Anche quest’anno i due concerti conclusivi del festival si sono svolti nell’arena di Mežaparks – all’interno di un grande parco che termina sulla sponda del lago Ķīšezers, ai margini della città – che è stata completamente ristrutturata e battezzata Sudraba birzs: un “argenteo bosco di betulle” dall’acustica molto raffinata che può accogliere fino a ventimila coristi. Il repertorio dei due concerti comprendeva canti tradizionali e pezzi composti nel corso della storia del festival, ma anche pezzi nuovi di autori, poeti e musicisti lettoni contemporanei. Come il bellissimo Koki (Alberi) di Inese Zandere, presentato per la prima volta proprio quest’anno: un’invocazione alla terra, al cielo, ai venti e al sole perché ci aiutino a crescere e a trasformarci in alberi, e poi trasformino gli alberi in bosco “dove l’uno sia rifugio all’altro”. Il 9 luglio, durante il concerto finale, è stato cantato a molte migliaia di voci anche l’inno ucraino.

Manifesto del Festival del 1938

Nel corso di centocinquant’anni il festival non si è tenuto soltanto durante le due guerre mondiali. Nel 1938 la Lettonia sotto la dittatura nazionalista (soft, in confronto ad altre contemporanee) di Kārlis Ulmanis festeggiò i suoi Dziesmu svētki all’insegna della “lettonicità”, nel Parco della Vittoria di Riga. L’edizione successiva del festival si tenne solo dieci anni più tardi, quando la Lettonia occupata era diventata ormai una delle repubbliche sovietiche. L’URSS si appropriò della tradizione e la sovietizzò. Nel 1948 proletarie e proletari in costume portavano il ritratto di Stalin in parata attraverso le vie della città, insieme a quello del vaidelotis, una specie di sciamano baltico raffigurato sulla bandiera dei Dziesmu svētki. Al festival dei cori fu aggiunto allora quelle delle danze; e i lettoni divennero così una perfetta minoranza etnica sovietica, cantante e danzante. Se in passato il festival si era tenuto prima del solstizio, ora venne spostato al 21 luglio, data della proclamazione della Lettonia sovietica. I canti in lettone costituivano ormai appena la metà del repertorio. Anche il canto simbolo del festival, Gaismas pils, il Castello della luce, in epoca sovietica diverse volte non venne cantato.

Immagine: the 8th Anniversary of Soviet Latvia was celebrated with a grandiose Song Festival

Immagine: the 8th Anniversary of Soviet Latvia was celebrated with a grandiose Song Festival

Manifesto del Festival del 1955

Nel 1980 Gaismas pils fu ammesso nel repertorio, diretto dal maestro Haralds Mednis, e risuonò nell’arena di Mežaparks tre volte (all’esecuzione prevista nel programma seguirono infatti due bis). Il che non piacque al regime, che per il festival del 1985 cancellò dal repertorio il Castello della luce ed escluse Haralds Mednis.

Nato nel 1906 in un paese di quello che allora era il governatorato della Livonia, parte dell’impero russo, Mednis aveva studiato a Riga matematica e astronomia, diplomandosi inoltre al conservatorio cittadino. Divenne poi celebre, già prima della Seconda guerra mondiale, come direttore di cori. Ebbe un destino doloroso. Nel 1944 sua moglie e suo figlio, tra la ritirata dell’esercito nazista e l’avanzata dell’Armata Rossa, fuggirono dalla Lettonia. Un mese dopo la fuga sua moglie partorì una bambina. Nel maggio del 1945 anche lui tentò la fuga, cercando di raggiungere l’isola svedese di Gotland su una barca che fu però intercettata da una nave sovietica. Mednis fu riportato indietro. «È stata un’epoca che abbiamo dovuto attraversare nel dolore», disse in seguito Mednis riferendosi ai decenni sovietici.

Proprio il festival del 1985 viene visto da molti come l’inizio del “risveglio” lettone che avrebbe portato pochi anni dopo alla dichiarazione Sul ripristino dell’indipendenza della Repubblica di Lettonia (1990). È sera, il grande concerto si è appena concluso ed è già sceso il buio, il ministro ordina di ammainare la bandiera dei Dziesmu svētki, i fiati attaccano per accompagnarla nel suo scendere, suonano a lungo, poi tacciono. Risuona un ultimo applauso, presto sovrastato da richiami di molte voci all’unisono, sempre più forti, che vogliono il proibito Castello della luce, e vogliono il maestro Haralds Mednis. Si levano dagli spalti dei coristi che hanno aperto gli ombrelli, evidentemente sta piovendo nel buio. Il maestro quasi ottantenne, che essendo stato escluso dal festival vi ha assistito tra il pubblico, si dirige verso il podio ornato di foglie di quercia e dà il segnale di inizio. Pur non avendo fatto alcuna prova, è un’intesa perfetta tra il direttore e il coro. Nella fila degli altri direttori, schierati sotto il podio, qualcuno canta o segue con le labbra il canto, qualcuno guarda fisso davanti o con la coda dell’occhio attorno a sé. Terminato il pezzo, Mednis abbassa le braccia, fa un breve cenno del capo in direzione del coro e con viso impassibile, senza un attimo di indugio, si gira e scende dal podio. Se per ciascuno c’è un momento che dà senso all’intera vita, Mednis compì il suo con straordinaria eleganza.

Haralds Mednis nel 1985, fotogramma da Dziesmu svētku noslēguma koncerts (1985.g.) 5. Daļa, fonte.

Di Margherita Carbonaro leggi su “poli-logo”:

- Russi e lettoni a Riga e altrove. Margherita Carbonaro suggerisce di leggere e tradurre Jānis Joņevs,

- Da Daugavpils. Città di (im)possibilità. Dalla guerra di Ucraina fratture in Lettonia, di Margherita Carbonaro

- Da Riga, in via dell’Indipendenza ucraina. Un grido urbano, sentimenti misti, di Margherita Carbonaro

2 Commenti. Nuovo commento

Bello

Geazie

[…] Nel bosco della luce. La tradizione lettone dei canti […]