Un poeta polacco racconta la sua vita a un altro poeta polacco

di Luigi Marinelli

Immagine di copertina, Elkin per DW

Caro Paolo,

Ti ringrazio dei Tuoi ripetuti, gentili inviti a collaborare con “poli-logo”, che prendo innanzitutto come gesti di amicizia.

Quello che stai facendo da qualche mese è importante, perché è un invito a non abbassare la guardia del buon senso in un periodo in cui la maledetta guerra della Russia contro l’Ucraina ha intorbidato il discorso pubblico e certe menti da noi, nell’Occidente “libero”, dove molti, troppi parlano per sentito dire, e moltissimi sparlano a sproposito di cose che non sanno.

Quando è cominciata questa guerra, fin dal primo momento, a motivo della falsità semantica (peraltro tipica di ogni totalitarismo e pseudo-democrazia) di chiamarla “operazione militare speciale”, definizione che in questi ultimi giorni mi pare abbia usato anche il nostro quasi-coetaneo Xi Jinping, dal 2012 Segretario generale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Commissione militare centrale, nonché, dal 2013, Presidente della Repubblica Popolare Cinese, un uomo insomma che sa bene quello che dice, mi sono venute in mente molte cose, collegate con uno dei (sicuramente troppi) filoni dei miei studi slavistici, cioè quello che riguarda i rapporti russo-polacchi, e in particolare certe riflessioni sul linguaggio di Aleksander Wat (1900-1967), scrittore ebreo-polacco di Varsavia, che ho amato (e tradotto) molto, anche per l’interposta persona di suo figlio Andrzej (1931-2021), mio carissimo amico. Wat le sviluppa in vari suoi scritti, ma ti riporto qua sotto uno dei brani del suo “Diario parlato” Il mio secolo, un’opera che ancora credo fra le più importanti del Novecento polacco, in cui fra molte altre cose, racconta per l’appunto la menzogna del linguaggio (quello che oggi tutti chiamerebbero fake), la disinformazione, il rovesciamento obbligato dei termini per cui il bianco diventa nero e il nero bianco, la libertà – oppressione, e l’oppressione – libertà.

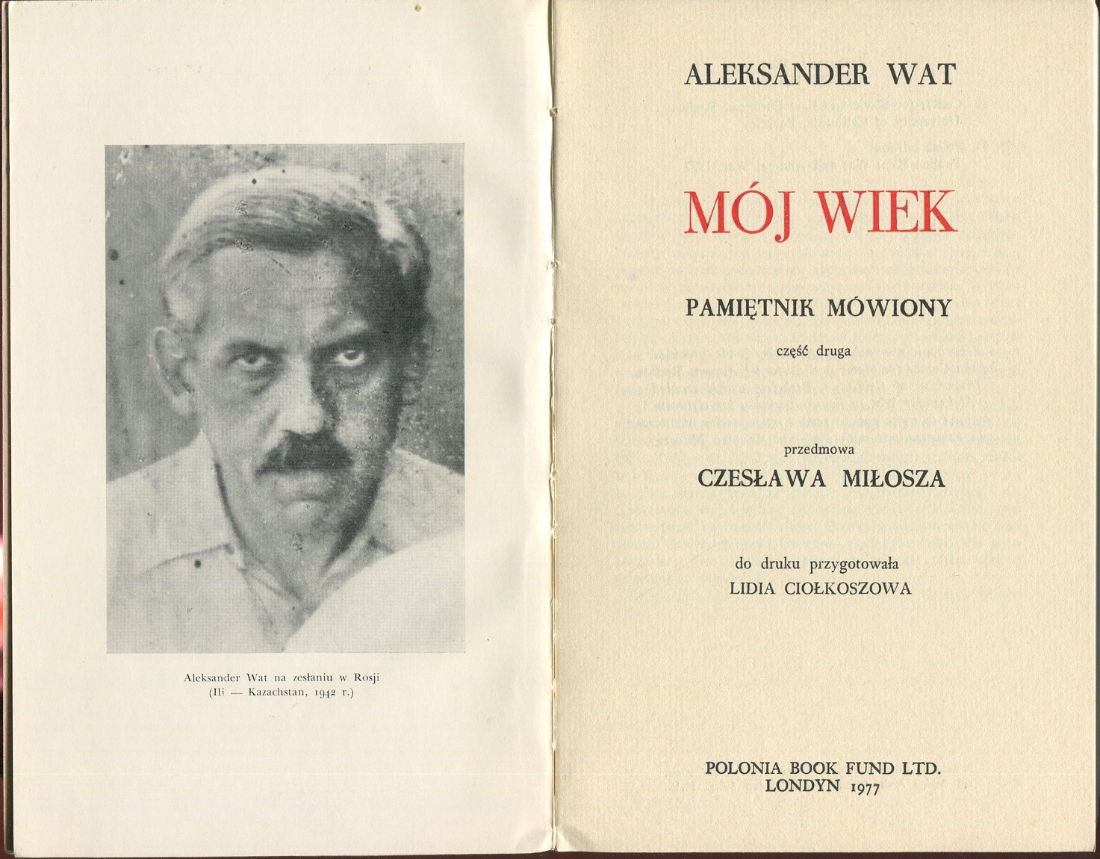

Siamo a Berkeley (San Francisco) sessant’anni fa, e Wat malato e ormai definitivamente esiliato dalla Polonia comunista, non riesce quasi più a scrivere, ma racconta a voce le memorie delle sue prigionie sovietiche in tempo di guerra che vengono registrate sui nastri di un magnetofono. Tutto ciò senza mai una punta di russofobia, e anzi con amore e sincera compassione per “la plurisecolare tragedia del popolo russo”. Le racconta a Czesław Miłosz che là, in quella Università californiana, era professore di Letterature slave – quello stesso Miłosz che dieci anni prima aveva pubblicato a Parigi La mente prigioniera (1953), uno dei primi libri che parlava delle stesse questioni: la menzogna di Stato, il luminoso “Sol dell’avvenire” e la notte più buia del presente, e il conseguente rovesciamento della realtà e intorbidamento delle menti e del discorso pubblico nella Polonia Popolare. Wat sta raccontando delle scritte che trovava spesso nei cessi delle varie carceri sovietiche in cui era stato rinchiuso fra 1940 e 1946: le latrine, unico luogo in cui qualcuno osava esprimere per iscritto la propria disperazione, e dire la propria verità.

Ecco quello che scriveva, anzi, diceva Wat a Miłosz sessant’anni fa:

«C’era anche un terzo modo per comunicare: le scritte al cesso. Non poca la pornografia, ma non era quella a prevalere. Molte iscrizioni in polacco: cognome, età, data, luogo e durata della condanna. Fra esse decine di giovani: 15, 16, 17 anni; condanne a otto, dieci anni; prevalentemente a Kolyma e Kotlas. Le scritte polacche erano concrete, pratiche: chiunque dei compatrioti le leggesse, era pregato di rammentarsele e trasmetterle ulteriormente, finché le notizie non fossero arrivate ai propri cari. […]

Le scritte dei russi: quando non blatnye, cioè nel gergo della mala, o incomprensibili, erano filosofiche. Molte in versi, častuški. Perlopiù oscene, ma non senza una loro selvaggia energia. […] L’impressione maggiore me la fecero certe sentenze riflessive, simili a quelle che avrei ritrovato in seguito in ogni altro carcere di provincia, come in questo inizio di una poesia: “Sia maledetto chi ha inventato il nome di ‘campo di lavoro correzionale’”. La più bella era la massima antica: “Carità e prigione non rifiutare, / se entri non disperare, / se esci non ti rallegrare”, quasi l’antifona del coro nella plurisecolare tragedia del popolo russo. Ora quella vecchia massima un tempo dei pellegrini e dei servi della gleba fuggitivi esprimeva nel modo più pieno, più vero e dignitoso il destino di tutta la nazione. […]

“Sia maledetto chi ha inventato il nome” – la rabbia per il nome, il senso delle parole, la semantica! La schiavitù, la tirannia, la miseria, la fame sarebbero incomparabilmente più facili da sopportare se non ci fosse l’obbligo di chiamarle “libertà”, “giustizia”, “bene del popolo”. Gli stermini di massa non sono un’eccezione nella storia dell’umanità, la ferocia è nella natura degli uomini, delle società. Ma qui acquisivano una nuova, terza dimensione, più profondamente e sottilmente oppressiva: l’immane impresa della corruzione del linguaggio umano. E si fosse trattato solo di menzogna o ipocrisia! Anche la menzogna è nella natura umana, tutti i governi sono ipocriti. Ma l’ipocrisia dei governanti eccita la ribellione: qui la possibilità di ribellione era stata soffocata nella culla una volta per sempre. La menzogna è un’imperfezione o una malattia della lingua, e siccome vocazione naturale del linguaggio umano è stabilire una o più verità, le bugie sono per loro natura parziali ed effimere, e si rivelano tali proprio al confronto con la tendenza della lingua alla verità. Ma qui tutti gli strumenti dello smascheramento erano stati oggetto di confisca poliziesca una volta per tutte. I nessi comuni, quelli semplicemente logici e naturali, tra i nomi e le cose o i fatti erano stati sottratti all’individuo, universalmente espropriati, statalizzati una volta per sempre, in modo che ogni parola potesse esprimere qualunque cosa secondo il capriccio dell’usurpatore di tutte le parole, di tutti i significati, delle cose e delle anime. Più spregevoli erano i fatti, più pomposi i loro nomi. E magari quel procedimento fosse servito solo a mascherare i mezzi criminali e i fini indegni! Non sarebbe stata la prima volta nella storia dei popoli, delle guerre, delle tirannie, delle invasioni – lo sapeva già bene anche Tacito. Ma qui, con grande ostentazione e diabolica sistematicità e perseveranza, sotto minaccia di sterminio per chi avesse rifiutato di credere nella loro identità, venivano abbinati una collezione di nomi maestosi e una realtà raccapricciante ad essi opposta. C’erano state delle anticipazioni e degli esperimenti in tal senso in altre epoche buie della storia, ma soltanto qui, e per la prima volta in proporzioni tanto colossali, a un tale ritmo e con una logica così ferrea, era stata attuata la perekovka, la riforgiatura poliziesca delle anime. I lavoratori dei kolchoz che morivano di fame venivano mandati sui set di film in cui le tavole erano stracolme di cibo: sotto minaccia di morte dovevano credere che quei banchetti e non la loro miseria nera fossero la vera e tipica realtà della loro stessa vita nei kolchoz. I giovani entusiasti cantavano rapiti: «Io non conosco un altro paese dove si respiri così liberamente», e in quello stesso momento i loro padri morivano di stenti nei campi di concentramento. Ma per le anime non ancora “riforgiate” non c’era nulla di più odioso di quella totale corruzione delle parole, che poteva condurre alla più estrema esasperazione, e soffocare come un incubo, come un cappio stretto attorno al collo.

In seguito, quando sarei stato rimesso in libertà in una Russia ormai pacificata proprio come un cimitero, vidi delle persone anziane che rischiavano la loro vita pur di poter gridare almeno una volta che la schiavitù è schiavitù, e non libertà. Lo stesso d’altronde sarebbe avvenuto dopo la guerra anche negli anni bui della Polonia Popolare, e anch’io mi ritrovai fra i moltissimi disperati, dovendo pagare per questo un prezzo molto alto.»

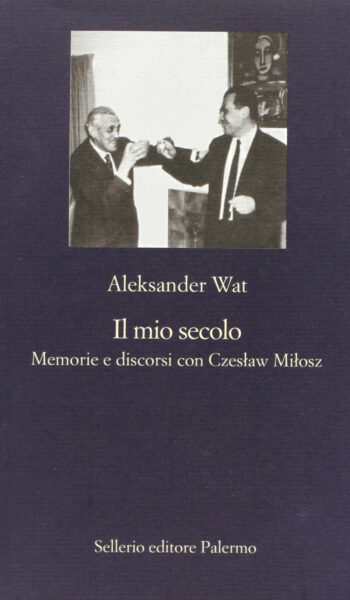

(tratto da: Aleksander Wat, Il mio secolo. Memorie e discorsi con Czesław Miłosz, traduzione, cura e postfazione di L. Marinelli, Prefazione di Czesław Miłosz, Sellerio, Palermo 2013, pp. 332-335).

Leggi un estratto de Il mio secolo qui.

Dalla scheda dell’Editore: “Scrittore e intellettuale polacco, in queste conversazioni con Miłosz, Aleksander Wat attraversa tutto il Novecento, nelle pagine scorre quel che è accaduto nel secolo breve in Polonia, Germania, Russia, Europa, America. «Documento di testimonianza storica Il mio secolo è anche un capolavoro di autobiografia. La voce di Wat è irresistibile e lui racconta la sua storia con tale rigore e intelligenza, con un calore umano talmente travolgente, che uno è perennemente alterato dalle sue parole… uno dei libri più toccanti e potenti che abbia mai letto» (Paul Auster).

«Ci sono persone che sono immediatamente amate e hanno grande autorità nella cella. Sono passato per tante di quelle prigioni ed è difficile dire da cosa dipenda, forse c’è effettivamente una sorta di magnetismo personale. Un ruolo molto importante lo gioca d’altronde l’espressione del viso. Ci son alcuni che sono semplicemente benvoluti, altri che in più hanno una vera e propria autorità, sono ascoltati; e c’è poi una terza categoria, più o meno corrispondente a ciò che per noi era stato Hempel nel Carcere Centrale di Varsavia: la figura paterna, impersonata da uomini buoni e anziani. Capita spesso in prigione di trovare qualcuno che impersona il ruolo di padre. Lo conquista non tanto per la sua saggezza – il colonnello S∂onecki non si distingueva per una particolare intelligenza – ma per la bontà». Aleksander Wat (1900-1967) fu poeta, ebreo e polacco. Queste tre qualificazioni delineano subito nella mente il perimetro delle sue memorie del secolo scorso: l’élite intellettuale dell’Europa centrale affascinata dagli esperimenti artistici esistenziali e politici tra le due guerre mondiali; la tragedia nello sradicamento e della deportazione; il terrore nei diabolici laboratori del totalitarismo novecentesco. Lo scrittore Paul Auster le ha definite senza mezzi termini: «un capolavoro di autobiografia… Uno dei più commoventi e potenti libri che abbia mai letto» e non deve essere estraneo a questo giudizio il fatto che è come se questa autobiografia mostrasse quante vite potessero coesistere in una nel secolo di Wat, quante esistenze diverse potessero trascorrere in una sola quando «mio secolo» significava passare dall’avanguardia dadaista al comunismo alla conversione religiosa, dall’occupazione nazista alle prigioni staliniane ai boulevard di Parigi, tra Varsavia e Leopoli, l’URSS e l’Europa occidentale. Wat, però, è in ogni vicenda un poeta. Il suo lungo resoconto orale, depositato nella conversazione con l’amico premio Nobel Czesław Miłosz e poi trascritto dopo il suicidio del protagonista, è filtrato da una speciale spiritualità e il suo orizzonte è il sublime. Un modo di vedere la storia come storia di un’anima: caduta, espiazione, catarsi. Un modo di guardare al secolo come visione del «diavolo nella storia». Un modo di ricondurre le vicende personali a specchio della condizione umana. C’è molto, ne Il mio secolo, che ha la forza di Dostoevskij.”

Aleksander Wat è considerato uno dei maggiori scrittori polacchi del Novecento. E’ stato poeta e prosatore, tra i fondatori del gruppo futurista-primitivista di Varsavia. Nasce da famiglia ebreo-polacca di antica tradizione; studia filosofia, psicologia e logica all’università di Varsavia, ma abbandona gli studi per dedicarsi all’attività letteraria. Pubblica le sue prime poesie provocatorie, in spirito futurista e dadaista, su alcune riviste d’avanguardia; in contemporanea diviene redattore di importanti riviste letterarie attraverso le quali contribuisce a far conoscere Majakowski in Polonia. Nel 1920 pubblica il suo primo poema in prosa, Io da una parte e io dall’altra parte della mia carlinoferrea stufetta, frutto della tecnica di quella che sarà la scrittura automatica presso i surrealisti. Nel 1927 pubblica Lucifero disoccupato e L’ebreo errante. Tra il 1940 e il 1946 subisce la prigionia nei lager staliniani e viene esiliato in Kazakhistan con la famiglia. Durante la prigionia, unico ebreo fra tanti prigionieri polacchi cattolici, si converte al cattolicesimo. Al suo ritorno pubblica la raccolta di poesie Wiersze; nel 1962 pubblica Poesie mediterranee. Tutte le altre sue opere escono postume. Nel 1959 Wat espatria con i suoi familiari in occidente e dal 1961 si stabilisce a Parigi. Nel 1964 viene invitato in California presso l’Università di Berkeley dove registra alcune conversazioni autobiografiche insieme al poeta Czeslaw Milosz. Queste conversazioni verranno pubblicate postume a cura dello stesso Milosz col titolo Il mio secolo.

Su Luigi Marinelli vedi qui.

Il testo Semantyka języka stalinowskiego (Semantica del linguaggio staliniano) di Aleksander Wat, già pubblicato sulla rivista dell’emigrazione polacca “Aneks”, 1979, nr 21, è stato ripreso assieme a testi di Ladislas Bod (Język i polityka: rozważania o stalinizmie) e di Irena Grudzińska-Gross (Świat zaaresztowanych słów) nel volume Język totalitarny: wybór tekstów [Warszawa]: NZS [Niezależne Zrzeszenie Studentów], [1982]. Le considerazioni di Wat sulle perversioni del linguaggio in epoca stalinista sono accostate a quelle di George Orwell e a quelle sulla lingua del III Reich di Victor Klemperer et Dolf Sternberger nel libro di Jacques Dewitte, Le pouvoir de la langue et la liberté de l’esprit; essai sur le résistance au langage totalitaire, Michalon 2007.

1 Commento. Nuovo commento

[…] Di Luigi Marinelli leggi anche Bianco diventa nero e nero bianco. Alienazione e menzogna del linguaggio. Un poeta polacco racconta …. […]